Orgullo FAD - Entrevista: Raimond Chaves, artista y docente de Grabado FAD, expone “Toque Criollo” en el “Tate Modern”

Desde febrero de 2025, Raimond Chaves, artista y docente de Grabado FAD, expone “Toque Criollo” en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno “Tate Modern”. Esta es una exposición de portadas de vinilos que Raimond ha rescatado del sello discográfico que dirigía su familia en la ciudad de Pasto (Colombia): Discos Chaves. La FAD lo entrevistó y Raimond cuenta acerca de cómo surgió este archivo, las temáticas que abordan sus portadas y la relación que tienen las piezas con su vida personal.

¿Qué inició el proyecto?

Como pasa a menudo en un inicio no hubo una idea de proyecto. Sucedió un hecho concreto: el hallazgo, en 2002, en el mercado de Tacora en La Victoria, de un viejo disco LP editado a finales de los años 60 por Discos Chaves. Este fue un sello discográfico propiedad de mi tío, que él dirigía en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia.

Ese encuentro propició un taller en el Centro Cultural de España en el que invité a los participantes a elaborar imágenes, vía collage digital, usando el formato de las portadas de discos. La idea era cruzar imágenes de archivo, del álbum familiar y del contexto para hacer que esos collages funcionaran como comentarios políticos, sociales y culturales. Lo del álbum familiar tenía mucho sentido pues, mi tío, en los discos que editaba solía recurrir a la familia, es decir a mis primos y primas, a mi madre, entre otros, para hacerlos aparecer en sus portadas.

El taller quedó en ese punto y no tuvo mayor continuidad, lo que si hice aprovechando una época muy viajera, fue empezar a comprar discos en Perú y otros lugares como Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, México, República Dominicana y Nueva York con una idea más clara de empezar a construir una especie de archivo. Esas imágenes contaban muchas más cosas, de lo que a priori pudiera pensarse, sobre el contexto latinoamericano.

El siguiente paso, en 2003, fue mostrar en una galería de arte en Bogotá una primera versión de El Toque Criollo como archivo de meras imágenes. En 2004 fui invitado por la primavera fotográfica de Barcelona a exponer ese trabajo, pero en esa ocasión el formato fue el de la charla musicalizada pues había empezado a escribir una serie de notas sobre las imágenes. Una presentación híbrida, a mitad de camino entre la charla magistral y una sesión de dj, que daría pie a más versiones en los años venideros. Esas portadas daban para contar montones de cosas y a las canciones también se les podía mucho sacar jugo. En 2006 volví a mostrar las caratulas, acompañadas de esos comentarios, en la Bienal de Sao Paulo y a raíz de eso fue que la Tate Modern se interesó y acabó adquiriendo la pieza. De todas maneras, seguí adquiriendo más vinilos y continué la labor de archivo que desde ese momento se volcó en las charlas.

Más que proyecto, fue un trabajo en proceso que se fue desplegando, creciendo y mudando de formatos entre 2003 y 2015, que fue cuando hice la última presentación musicalizada.

¿Cuáles son algunos de los misterios que se revelan sobre América Latina en estas portadas de vinilos desempolvados?

Más que misterios diría que son constataciones, una mezcla de deseos, imaginarios y reafirmaciones identitarias. También hay que decir que es un conjunto muy variado por más que haya ciertos temas y tipos de imágenes recurrentes. Las portadas muestran de manera clara su ideología, es decir muchas de ellas son machistas, misóginas, patriarcales, clasistas y están muy marcadas colonialmente.

Pero la idea no era ni mucho menos celebrar eso, sino intentar darle la vuelta, reconocer que esas imágenes, nos guste o no, dan una idea de en qué se reconocen nuestras sociedades. De ahí mi voluntad de utilizarlas como un espejo deformado para confrontar lo que todavía, a pesar de cambios positivos, en gran medida, somos social y culturalmente hablando. Claro que también hay otro tipo de imágenes. Portadas que hacen gala de un sentido del humor bizarro y descolocador que no se casa con nadie, otras son sinceras y honestas celebrando lo local y lo autóctono. Algunas son más neutras, otras son costumbristas y hasta inocentes e incluso en algunos casos utópicas. Hay discos conmemorativos como el que celebra la visita de Fidel Castro a Chile en 1971, o sendos discos de homenaje al guerrillero colombiano del M19 Carlos Pizarro, o al narcotraficante, del mismo país, Gonzalo Rodríguez Gacha.

En realidad, las portadas entre los años 60’s y 70’s son muy interesantes pues desarrollan de una manera muy orgánica y nada programática una estética digamos continental, pero que es previa y no está todavía marcada por la globalización y la implantación del modelo económico-político neoliberal.

¿Cuáles fueron los criterios de selección de las portadas expuestas?

El criterio guía que seguí desde un principio fue considerarlas como “documentos históricos” y proponer “escuchar” a esas imágenes para ver qué tenían por contar. Eso pasaba por no considerar a las portadas como elementos aislados. Era necesario agruparlas por parejas, tríos o grupos más grandes para ponerlas a chocar entre ellas. Para que de esta manera los posibles sentidos de las imágenes, al articularse entre sí, crearan lecturas más complejas del contexto latinoamericano. Forzar lo explícito para hacer posible la ambigüedad.

En otras ocasiones el contrapunto venía de la mano de mis notas y reflexiones buscando contrastar realidades muy contemporáneas y violentas con la aparente vacuidad añeja de algunas imágenes. En las charlas ese contraste a veces era propiciado por los temas musicales escogidos para acompañar a las imágenes.

Un criterio de fondo fue intentar hablar del presente y de lo que del pasado todavía persiste, es decir conflictos y problemáticas no resueltas, a través de un tipo de imágenes con las que varias generaciones habían convivido. En las presentaciones era muy común escuchar que, quién más quien menos, se reconocía esas imágenes pues en sus casas tenían o habían tenido esos discos.

Esa lectura oblicua que se proponía permitía pensar de manera no tan obvia y previsible nuestro contexto. Violencia, deseo y desigualdades hermanadas con la frivolidad, la irreverencia y el sentido del humor. Un cóctel muy actual por otra parte.

¿Qué rol cumple la arbitrariedad en este proceso?

Un rol muy importante. No había una manera fija de crear sentido. A veces las imágenes hablan por sí solas y en otras ocasiones las combinaciones abren la puerta a nuevos relatos. En algunos casos se trataba de proponer asociaciones no muy previsibles, en otros, por el contrario, se trataba de forzar y extremar de manera insistente ciertos sesgos y patrones. Esa arbitrariedad es la que guiaba las decisiones de edición y montaje. Como para dar la sensación de que el relato surgía casi por la propia voluntad de las imágenes.

¿Qué género de música distribuía principalmente la disquera "Discos Chaves"?

Una mezcla de géneros muy locales. Bambucos, pasillos y guabinas que son géneros musicales autóctonos con mucha tradición sobre todo en el sur de Colombia y Ecuador. Pero también boleros, adaptaciones de valses peruanos, música de cantina, raspa, chucu-chucu y música tropical bailable. Pero en el Toque Criollo el porcentaje de Discos Chaves es pequeño en relación al total de portadas utilizadas.

¿Has escuchado alguno de los discos cuyas fundas están siendo expuestas?

He escuchado la mayoría. En algunas ocasiones he llegado a comprar meras portadas sin vinilo o con el vinilo equivocado.

¿Cómo funcionaba la elaboración de las portadas en “Discos Chaves”? ¿Había una persona que se encargaba del diseño en la disquera?

Mi tío se encargaba de ello, más adelante mis primos más mayores se involucraron en ello. También tenían un almacén familiar, del que se encargaba mi tía, en el que se vendían los discos y también instrumentos musicales. Y en Cali mis tías hacían lo propio en otro negocio de su propiedad. Eran el exponente de una clase popular que ascendió socialmente y que con el tiempo se convirtió en una especie de pequeña burguesía local. Todos bastante conservadores la verdad.

¿Hay alguna sensación común que te provoquen las imágenes de las portadas de los discos?

Mi tío nos enviaba cada navidad los discos por correo a Barcelona que es donde vivía mi familia. Crecí con ellos, pero como suele suceder no fue si no mucho tiempo después que me di cuenta de su importancia y valor. Toda mi vida he vivido rodeado de vinilos, y aunque en realidad siempre ha sido así, no es hasta más tarde que caes en cuenta que las imágenes también “suenan”. Y lo hacen de maneras no tan previsibles. Supongo que es el tránsito entre adorar imágenes hacia una visión más materialista la cual te lleva a considerarlas como documentos y estratos de sentido. Eso sí, sin perder el deseo y la ambigüedad por el camino.

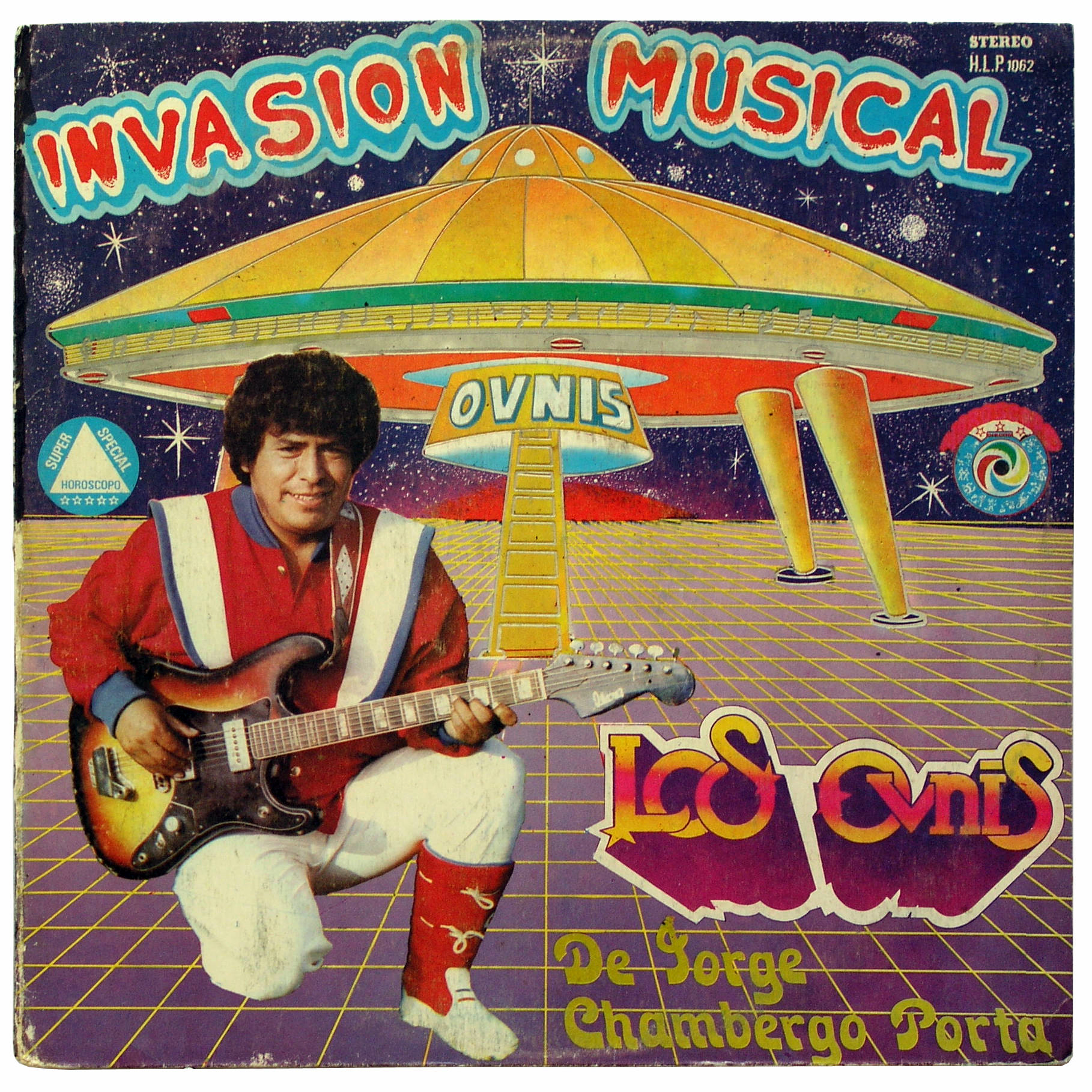

¿Cuál es la reincidencia de los “ovnis” en los discos de música chicha peruanos de los 80’s y cómo es que esta portada se inserta en el tejido social-cultural peruano de entonces?

Quizás fue un simple guiño comercial dado el auge que en esa época tenían ciertas figuras locales ligadas a supuestos avistamientos de OVNIS. O, por el contrario, y prefiero esta hipótesis, era una manera de sentirse, de manera positiva y en clave emancipadora, como un alienígena en un contexto racista y hostil. La idea utópica de pensar que el futuro iba unido al progreso y a la superación de conflictos y desigualdades. Algo similar a lo que en los Estados Unidos se ha venido en denominar, de manera retrospectiva a veces, Afrofuturismo. El equivalente local, más reciente, y que se conoce entre nosotros como Futurismo Andino. En su momento un músico de jazz afroamericano como Sun Ra desarrolló esa idea de conexiones interestelares tanto en su música como en clave ideológica. Dudo que haya habido, en su momento, un conocimiento entre esas experiencias, pero, no importa, muchas veces -y eso ocurría bastante antes de la globalización, se reaccionaba de maneras parecidas a coyunturas complicadas y angustiantes.

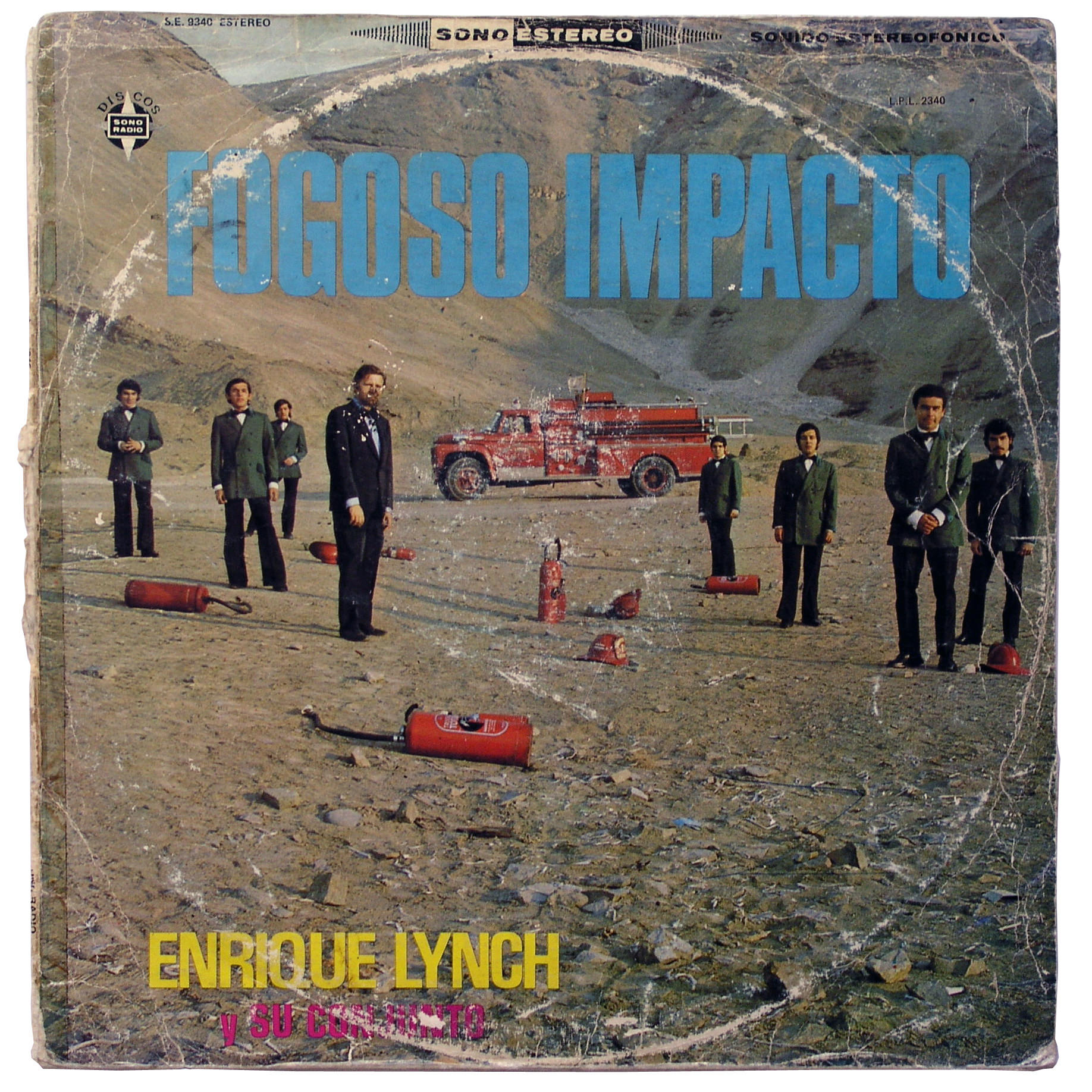

¿Podrías comentarnos de la portada del disco “Fogoso Impacto” de Enrique Lynch y su conjunto?

En lo que tiene algo de pirueta argumentativa propongo entenderla como una versión -involuntaria- del Gran Vidrio, la pieza objetual de Marcel Duchamp. Para ello sigo la lectura que de esa obra hace el poeta e intelectual mexicano Octavio Paz y resulta que, de manera un tanto “arbitraria”, aunque quizás no tanto, empiezo a encontrar paralelos entre lo que muestra Fogoso Impacto y la interpretación que de Duchamp hace Paz. Lo que reafirma mi voluntad de “dejar hablar” a las imágenes y por tanto la necesidad de “escucharlas” y no tanto interpretarlas o analizarlas. Eso que con tanta insistencia se arrogan ciertas disciplinas.

¿Qué relación encuentras entre la creación de estas portadas y la práctica artística latinoamericana actual?

Quizás no son tan actuales, pero se me vienen nombres de artistas con una impronta pop y a la vez interesados por lo autóctono y que tanto leen lo global desde una óptica local, como se preguntan sobre cómo incide lo global en nuestros contextos. Pienso en los mexicanos Felipe Ehrenberg y Melquiades Herrera, o lxs colombianxs, Beatriz González o Wilson Díaz y Juan Mejía ambos más jóvenes. O el peruano William Córdova que también tiene una obra hecha con carátulas de discos. Y con otra realidad y otros íconos en mente, por ser mucho más jóvenes lxs peruanxs Jorge Miyagui o Alliepori.

"El Toque Criollo" se encuentra ahora como parte de las salas expositivas del Tate Modern, lo cual coloca en una vitrina de escala global al archivo de viniles del docente FAD, Raimond Chaves.